Esclavage dans le monde musulman : l’histoire méconnue de millions d’esclaves à travers les siècles

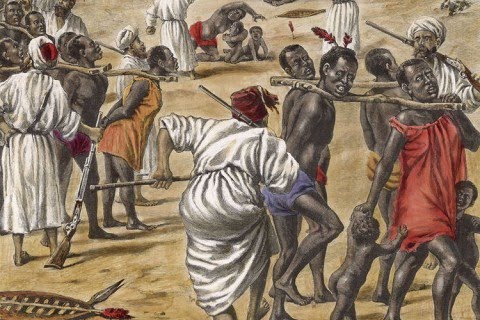

L’esclavage est un fléau universel qui a marqué toutes les civilisations. Pourtant, une partie de cette histoire reste largement ignorée : celle de l’esclavage arabo-musulman, qui a concerné des millions d’Africains subsahariens déportés, asservis, castrés, islamisés de force, et réduits à une existence effacée dans les mémoires collectives.

Dans cet article, nous mettons en lumière cette réalité tragique, souvent éclipsée par les projecteurs braqués sur la traite transatlantique.

Une traite millénaire et systématique

La traite arabo-musulmane, également appelée traite orientale, débute dès le VIIe siècle avec l’expansion de l’Islam, et se poursuit jusqu’au XXe siècle dans certaines régions. Elle s’organise principalement depuis trois pôles :

- La péninsule arabique

- L’Égypte

- La côte est africaine (Zanzibar)

Contrairement à la traite transatlantique, elle s’étale sur plus de 13 siècles et touche au moins 17 millions d’Africains, selon l’historien Paul Bairoch. D’autres sources, comme l’économiste et anthropologue Tidiane N’Diaye dans Le Génocide voilé, estiment le nombre de victimes à près de 20 millions.

Les principales zones de capture et de transit

Les razzias visaient principalement :

- Le Sahel (actuels Mali, Niger, Tchad, Soudan)

- La région des Grands Lacs (Burundi, Rwanda, RDC)

- La côte swahilie (Tanzanie, Kenya, Mozambique)

Des esclaves étaient capturés par des chefs locaux ou vendus par des intermédiaires africains à des commerçants arabes comme le tristement célèbre Tippu Tip, actif au XIXe siècle à Zanzibar.

Le marché d’esclaves de Zanzibar, tenu par des marchands omanais, fut l’un des plus importants jusqu’à sa fermeture officielle par les Britanniques en 1897.

Castration, assimilation, effacement : la brutalité invisible

Une particularité atroce de cette traite est la castration systématique des hommes. On estime que 90 % des hommes étaient castrés et que la mortalité dépassait 70 % durant l’opération.

Les enfants issus des femmes esclaves étaient islamisés, et souvent assimilés dans les sociétés d’accueil. Cet effacement culturel explique pourquoi peu de descendants d’esclaves sont visibles aujourd’hui dans les sociétés du Moyen-Orient ou du Maghreb.

Un tabou encore actif dans le monde musulman

Malgré son ampleur, la traite orientale reste un sujet largement tabou dans de nombreux pays musulmans. Rares sont ceux qui reconnaissent leur responsabilité historique.

Des voix africaines comme Tidiane N’Diaye, Yves Benot ou Elikia M’Bokolo appellent à une reconnaissance officielle et à une réparation symbolique.

La Mauritanie n’a aboli l’esclavage qu’en 1981 et ne l’a pénalisé qu’en 2007. Pourtant, des cas d’esclavage moderne y persistent encore aujourd’hui, preuve d’un passé encore bien vivant.

Pour aller plus loin

Voici quelques sources fiables pour approfondir le sujet :

- UNESCO – La Route de l’Esclave

- BBC – Slavery in Islamic History

- « Le Génocide Voilé » par Tidiane N’Diaye

- African Holocaust Society – Islamic Slavery

Conclusion : briser le silence, honorer les victimes

Ce pan méconnu de l’histoire de l’Afrique mérite une attention équivalente à celle de la traite transatlantique. Briser le silence sur l’esclavage arabo-musulman, c’est rendre justice aux victimes, transmettre une mémoire fidèle et favoriser une conscience historique partagée.

Les faits sont têtus. L’oubli, lui, est un choix. À nous de choisir la mémoire.

Elijah De Bla, Directeur de publication